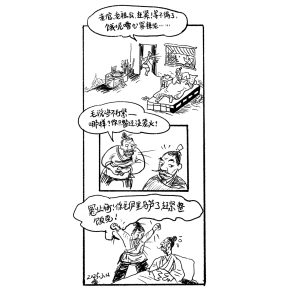

昆明话里的“唐宋词”和元曲

朱净宇

|

| 美编范敏/绘 |

昆明方言里保存了不少如今已淘汰或极少使用的古代词汇和古代语音,其中有不少语言学中所说的“中古词”。“中古词”指从南北朝到唐宋使用的词汇,时间在公元5世纪—13世纪。老昆明人称叔叔为“耶”;二叔叫“二耶”、三叔叫“三耶”、四叔叫“四耶”,而小叔叫“老耶”——这个“耶”就是中古词,隋唐五代时就有了。至于元代,就是“近古词”了。

昆明话里的隋唐五代词

昆明话说批评人叫“包弹”,如:“你莫包弹他了,他也是没得办法。”说人好就说:“这个人做事没得哪样包弹的。”这个“包弹”可以从唐人李商隐的《杂纂》中找到,叫“包弹品味”。还可以从明人高明的《琵琶记》中找到,说“一个没包弹的俊脸”——意思和昆明方言一模一样。

在昆明方言词汇中,臭虫叫“壁虱”;惹祸叫“掇祸”;花开叫“花发”;车前子叫“蛤蟆叶儿”;干腌菜叫“鲊菜”;干腌鱼叫“鱼鲊”;吓着叫“赫着”;摆放叫“顿”;记忆能力叫“记功”;随便他叫“任随他”“随由他”或“由随他”等,都出自隋唐五代。还有拦叫“断(发音‘短’)”,如“在路上断着他”;不如叫“不敌(发音‘抵’)”,如“薪水不敌他的多”;该说叫“合说”,如“合说说他了”;蒙骗叫“和(huō)”,如“和和哄哄”、“和和骗骗”“和人哄人”;别叫“莫”,如“莫说了”“莫讲了”“莫挨他玩”;尾随叫“尾”,如“尾得我走”;招供叫“款”,如“款款你这个钱从哪点来的”也是隋唐词语。

昆明话还会说“揹着背上”“坐着前首”“摆着家首”“丢着外首”“顿着左首”,这个“着(发音‘dē’)”句式也出自隋唐五代。其中“首”是个方位词,又出自宋代,意思是“那里”——一语而出两代,真是“神”了。

昆明话里的“宋词”

昆明方言中的不少常用词都是“宋词”——宋代词汇。昆明人天天要吃饭,叫“吃馒馒”,这是“宋词”;吃好了长胖了,叫“颟嘟嘟”,也是“宋词”。“吃”有个贬称叫“噇(音肿)”,吃饭叫“噇脖子”,还叫“捣脖子”,叫“捽喉眼儿”,形象之极,这个“噇”也是宋词(北宋《集韵》:噇,食无廉也);吃了肯定要“屙”,“屙屎”“屙尿”,这个“屙”还是“宋词”。

昆明人喜欢到乡村集市买土产,说是“赶乡街子”,把集市叫做“街”,这是“宋词”,买得便宜就说买得“相因”,这个“相因”也是“宋词”。

昆明谚语说“有雨山戴帽”,意思是山顶云雾笼罩。按宋人范成大的《吴船录》所记,当时江西也有谚语“庐山戴帽,平地安灶”,可见“戴帽”至少也是个“宋词”。

“宋词”属于中古词。昆明话里的“宋词”很多。如“索子”,即绳子;“阁落”,即角落;“索粉”,即粉丝;“岸口”,即渡口;“鏖糟”,即肮脏;“倒反”,即反而;“鬼慌”,即慌张;“掂声气”,即讥讽;“鬼闹”,即胡闹;“纵”,即跳;“斗钱”,即凑钱;“吼吼”,即看看;“记不得”,即“不记得”;“恶辣”,即狠毒;“马兀”,即大方凳;“瓜葛亲”,即远房亲戚;“二四”,即不正经、不正常;“撑展”“撑脱”,即漂亮等等——还有个“漏风掌”,说的是抽耳光,一巴掌甩过来,指间疾风骤起,生猛无比,生动之极。

元仁宗颁赐筇竹寺圣旨中的元代白话

元代至大三年(公元1310年),昆明筇竹寺方丈玄坚赶到北京,为元武宗海山祝寿,海山特赐《大藏经》,以示皇恩浩荡,怀柔天下。玄坚将《大藏经》运回昆明,分别藏于筇竹寺和圆通寺。到延佑三年(公元1316年),元仁宗爱育黎拔力八达颁赐圣旨,命筇竹寺住持玄坚立教法门,护持藏经,并令地方官府保护寺产,免征赋役。玄坚接旨后,刻为石碑,立在寺中,称“圣旨碑”。

中国古代碑刻文字基本上都是文言书面语,只有元碑不同,多把朝野口头语直接刻到碑上,留下了独具一格的“白话碑”。其中云南有两块,一块是大理的“大崇圣寺碑”,今已不存。另一块就是昆明筇竹寺的“圣旨碑”,又称“白话碑”或“白话圣旨碑”,保存在筇竹寺大殿左侧。这是一方砂石碑,高1.5米,宽0.85米,碑文不署年号,只说降旨于“龙儿年四月二十三日”,即元代的延佑三年(公元1316年),这一年是丙辰年,属龙。把龙年称为“龙儿年”,是为儿化音,可见当时口语如此。这块碑在历史、地理、语言、文字、佛教、寺院经济等方面都有重要价值,已被列为云南省重点文物保护单位。其“白话”碑文如下:

长寿天气力里、大福荫护助里皇帝圣旨:

军官每根底、军人每根底、城子里达鲁花赤官人每根底、来往使臣每根底——宣谕的圣旨:

成吉思皇帝,月阔台皇帝,完泽笃皇帝,曲律皇帝圣旨里:

和尚,也里要赐藏经与筇竹寺里,命玄坚和尚住持本山转阅,以祝圣寿,以祈民安。凡不拣甚么休当,告天祝寿者么道有来。如今依先的圣旨体例,教甚么差发休当,告天祝寿者么道。云南鸭池城子玉案山筇竹寺住持玄坚长老,为头和尚每根底,执把大藏经帙与了,圣旨玄坚教修本寺里藏经楼,并寺院房舍完了者。差发、铺马、祗应休当者,税粮休当者。但系寺院的田园、地双、人口、头疋、铺面、典库、浴堂,不拣甚么的,是谁休夺要者,休倚气力者。更者,和尚每,有圣旨么道:没体例的勾当做呵,他更不怕甚么。

圣旨。

龙儿年四月二十三日,大都有时分写来。

碑文中有蒙古语和白族语的音译,如“鸭赤”为当时昆明城名;“龙儿年”可见其时仍以十二属相纪年;“双”为白族语,大理国时期的田亩面积单位。据明代《滇略》之说,“田四亩谓之一双,盖西域语”,“滇西近天竺,故其方言云尔”。此中“天竺”指印度,可见这个“双”还是当时的印度语。

这道圣旨写得通俗可爱,又威势逼人,有元曲之风。只不知是“官译”还是“私译”,竟有如此效果。其中“城子”和“军人每”之“每发音‘mē’”等语,至今仍在昆明方言中使用。清道光《昆明县志》就说昆明人自称“我每”,二者之间,可见昆明方言的源头之一,值得研究。

昆明话里的“元曲”

20世纪40年代,语言学家罗常培研究了昆明方言,认为昆明方言话音主要源头是元大都(今北京)话,同时也受了南京话的影响(《云南之语言》),这是有道理的。至今不少昆明方言词语都可以在元代杂剧的戏词唱曲中找到。如这段昆明数落老倌的话:

老倌儿(见《东坡梦》,即老头儿),老祖公(见《张天师》,祖父),赶紧(见《汉宫秋》,急),等不得(见《调风月》,等不住)了,饿呢嘈心(见《忍字记》,渴肉)寡辣的,莫说些不打紧(见《救风尘》,不要紧)——哪样?你只昝(见《鸳鸯被》,时候)还没笼火(见《合汗衫》,生火)?冤业(见《百花亭》,冤家)啊!你莫伊里乌芦(见《冻苏秦》,啰里啰嗦)呢,我绝早(见《临江驿》,清早)去赶斋(见《破窑记》,到庙里讨斋饭),晌午(见《冤家债主》,下午的点心)都某噻(见《小尉迟》,吃)着,这晚夕(见《东堂老》,晚上)才回来,央及(见《救风尘》,央求)过你煮煮饭。你偏生(见《东堂老》,偏偏)挂得将军不下马(见《虎头牌》,一种打开取不下钥匙的锁),就料(见《罗李郎》,急走)到外首赶饭(见《杀狗劝夫》,蹭吃喝),这昝(见上)转来(见《陈州崇米》,回来)看见我还想撂(见上,溜)?

——按语言学的分期,这些元曲里的词汇都是近古词。